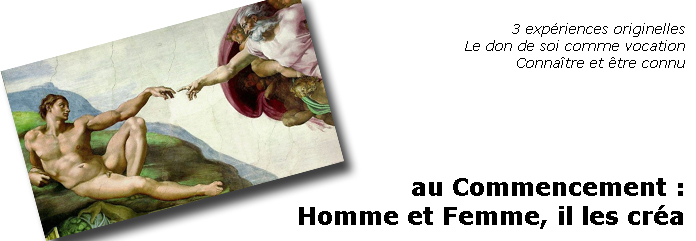

Au Commencement : l'Homme Originel

Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? »

Il répondit : « N'avez-vous pas lu l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit homme et femme,

et il leur dit : 'Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un.'

A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ! »

Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation ? »

Jésus leur répond : « C'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi.

La discussion1 du Christ avec les pharisiens est une grande source d'espérance pour tous les hommes et femmes. Si de tout temps, leur union a été menacée par la discorde, l’esprit de domination, l’infidélité, la jalousie et par des conflits qui peuvent aller jusqu’à la haine et la rupture, le Christ nous appelle à reconnaître qu'au commencement, il n'en était pas ainsi.

Le Catéchisme le souligne2 :

ce désordre que nous constatons douloureusement, ne vient pas de la naturede l’homme et de la femme, ni de la nature de leurs relations, mais du péché. Rupture avec Dieu, le premier péché a comme première conséquence la rupture de la communion originelle de l’homme et de la femme.

Si la première conséquence du péché est la rupture de la communion entre l'homme et la femme, alors en venant rétablir l’ordre initial de la création perturbé par le péché, [le Christ] donne lui-même la force et la grâce pour vivre le mariage dans la dimension nouvelle du Règne de Dieu. C’est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leurs croix sur eux que les époux pourront " comprendre " le sens originel du mariage et le vivre avec l’aide du Christ.3

L'enseignement de l'Église ne peut être compris qu'à la lumière du plan originel de Dieu pour l'homme, de notre détournement de ce plan et de notre rédemption dans le Christ. Pour beaucoup d'hommes et de femmes d'aujoud'hui, les enseignements de l'Église sont intenables, car ils sont enfermés dans la vision dévoyée d'eux-mêmes et du monde.

Ces oeillères ont pour conséquence que nous considérons comme normaux des comportements et modes de pensée désordonnés. La souffrance et le conflit qui en résultent nous conduisent à désirer plus : nous nous rendons compte qu'il nous manque quelque chose, mais tout le monde semble vivre de même.

Notre vie est comparable à un voilier dont la voile est percée. A côté de nous, tout le monde louvoie avec des voiles dans le même état et on peut en venir à croire que c'est ainsi que chacun est conçu. Le Christ nous montre que dans l'esprit de notre concepteur, notre voile n'est pas percée et prend ainsi le vent, ce que nous pouvons pressentir, sans toutefois pouvoir totalement décrire ce que signifie vivre ainsi.

Cependant le Christ ne nous renvoie pas uniquement à un passé à jamais perdu : Il est venu réparer notre voile pour que nous puissions à nouveau voguer ! Au fur et à mesure que nous faisons cette expérience, l'enseignement de l'Église n'apparaît plus comme une éthique imposée de l'extérieur, mais comme un ethos qui surgit de l'intérieur.

Allons au commencement, à la source de la Vie, pour découvrir qui nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés :

Qu'est-ce que "le Commencement" ?

La question du sens du mariage est aujourd'hui soulevée par de nombreuses personnes : célibataires, fianciées ou mariées, jeunes et vieux, écrivains, journalistes, sociologues, etc. Leurs problématiques peuvent différer de celle des pharisiens qui interrogent Jésus et sont souvent plus complexes. Pourtant, la réponse de Jésus aux pharisiens est universelle et intemporelle.

Lisons ce dialogue, dans l'évangile de Matthieu1:

Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? » [Jésus] répondit : « N'avez-vous pas lu l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit homme et femme, et il leur dit : 'Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un.' A cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ! » Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation ? » Jésus leur répond : « C'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi.

Unité et indissolubilité

La loi de Moïse autorise le divorce2 comme une concession au péché, en raison de la dureté de notre coeur dit le Christ. Mais Jésus lui-même est l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde3 : ainsi la justification du divorce ne tient plus.

La phrase "que l'homme ne le sépare pas" est décisive, puisqu'à sa lumière, les mots de la Genèse "tous les deux ne feront qu'un" affirment clairement que l'unité et l'indissolubilité du mariage sont au coeur-même du plan de Dieu.4

Mais le Christ ne fait pas qu'user de son autorité pour réaffirmer une norme objective. Il invite ses interlocuteurs à réfléchir sur la beauté du plan originel de Dieu pour en découvrir la beauté. Il sait en effet que, malgré la dureté de nos coeurs qui obscurcit nos jugements, si nous suivons l'écho de la parole dans nos coeurs, c'est à l'intérieur, dans notre subjectivité, que nous découvrons la raison de cette norme objective.

Les deux récits de la création

Dans la Genèse, deux récits de création se suivent, couvrant les trois premiers chapitres. Ils ont été écrits à des époques différentes, par des auteurs différents et apportent un éclairage différent sur l'homme :

- Le récit dit élohiste (car Dieu y est appelé Elohim) situé en Gn 1-2,4 apporte de nombreuses indications métaphysiques (qui présentent la réalité sous l'angle de l'objectivité, comme des faits établis, en insistant sur la cosmogonie ou l'ordre de la création).

L'homme y est la seule créature définie théologiquement c'est à dire en relation avec l'Être même de Dieu. Il est défini à l'image et à la ressemblance de Dieu5 Il semble qu'au moment de créer l'homme et la femme, Dieu marque une pause, une respiration... comme s'il rentrait en lui-même pour prendre une décision, le séparant ainsi du reste de la Création.

Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit, et cette bénédiction prend la forme d'un appel à la pro-création, à participer activement au plan de Dieu et à son alliance d'Amour. Il ne s'agit pas là pour l'homme de la simple réponse à un instinct, comme les animaux, mais de poser un choix libre.

Notons enfin que si la création du monde est une bonne chose aux yeux de Dieu, notre création est très bonne.

- Le récit dit yahwiste (car Dieu y est appelé par le tétragramme ; il est le plus ancien) en Gn 2,5-3,25 apporte une lecture beaucoup plus personnaliste de la création, pénétrant la psychologie de l'homme. Le Pape affirme ainsi qu'il est d'une certaine manière la description la plus ancienne de la compréhension que l'homme a de lui-même et le premier témoignage de la conscience humaine.6

Si le Christ renvoie aux deux récits de la création lorsqu'il dit au commencement, l'exégète personnaliste qu'est Jean-Paul II va s'attacher à commenter plus longuement ce deuxième texte.

Continuité dans la "Rédemption du Corps"

L'Arbre de la connaissance du bien et du mal semble tracer une frontière hermétique entre ce 'temps du commencement' où l'être humain vit sa pleine nature et le 'temps historique' où l'expérience que chacun peut faire est altérée par le péché. N'ayant jamais connu le commencement, il peut nous sembler difficile d'imaginer ce à quoi la vie ressemblait de ce côté-là de la frontière. Jean-Paul II affirme qu'il existe pourtant une continuité essentielle dans l'homme et un lien entre ces deux réalités7 et expliquer plus loin8 qu'il y a en chacun un écho de l'innocence originelle de l'homme, comme un négatif photographique dont le positif est précisément l'innocence originelle.

Ainsi, même si nous n'avons pas connaissance directe de la manière dont notre corps reflète le plan de Dieu, nous pouvons reconstruire cette expérience en passant notre expérience au révélateur pour en retrouver les couleurs.

Pour Jean-Paul II, le péché ne s'explique qu'en relation avec cet écho de notre nature originelle : les termes grec (hamartia) et hébreux (chata' ou khatatha en araméen) qu'on traduit par péché sont des termes qui appartiennent au vocabulaire militaire et désignent pour un archer le fait de manquer sa cible.

De quelle cible parlons-nous ? de l'innocence originelle. Le péché n'est pas une question d'imperfection ou de gestion comptable de fautes, mais de notre réponse à notre vocation : vivre de l'Amour de Dieu et partager la vie divine.

Si dans cette vie, nous subirons toujours les séquelles du péché originel, rappelons nous qu'en Jésus, le Chemin, la rédemption est une réalité.9 Il peut nous amener progressivement à redécouvrir la vie telle que nous étions appelés à la vivre au commencement. Jean-Paul II reviendra continuellement sur cette rédemption du corps annoncée par Saint-Paul10 Nous ne participons pas uniquement à l'histoire du péché, mais également à celle du salut et en tant que créatures libres11, nous devons coopérer avec Dieu pour notre salut.

Révélation et expérience

Notre expérience personnelle peut nous paraître à l'opposé du plan originel de Dieu ainsi révélé. Jean-Paul II insiste toutefois sur le fait que notre expérience peut nous permettre de discerner ce plan, ne serait-ce que parce que c'est corporellement que nous connaissons l'homme et que toute autre manière de procéder nous ferait tomber dans le piège du conceptuel.

Quand Jean-Paul II évoque les "expériences originelles de l'homme", il a plus à l'esprit leur signification profonde qu'une distance temporelle qui nous en sépare. Dans cette vision, l'histoire commence avec la connaissance du bien et du mal et la connaissance de la pré-histoire a comme objectif de savoir qui nous sommes aujourd'hui.

Le langage biblique, selon Jean-Paul II, est mythique, ce qui ne signifie pas que ce texte serait le fruit de l'imagination humaine, mais simplement qu'il est une manière archaïque de signifier un contenu plus profond. Reconnaissant que notre nature originelle est un mystère, elle n'est exprimable que par le biais de symboles, de mythes et de métaphores.

Trois expériences originelles sont décrites par Jean-Paul II : la solitude originelle, l'unité originelle et la nudité originelle. Elles font l'objet des trois prochains chapitres.

- 1. Mt 19,3-8

- 2. cf. Dt 24,1-4

- 3. Jn 1,29

- 4. TDC 1,3

- 5. Gn 1,26

- 6. TDC 3,1

- 7. TDC 4,1

- 8. TDC 55,4

- 9. comme le dit le chant anglosaxon : There is Power in the Blood of the Lamb

- 10. cf. Rm 8,23 - Note : pour les catholiques, préférez la traduction de la Bible de Jérusalem, rédemption du corps, à celle de la Bible de la Liturgie, délivrance du corps, qui nous emmène tout droit vers l'hérésie du manichéisme...

- 11. TDC 4,3

La Solitude Originelle

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »1 : Ce sont ces mots qui sont au coeur de la réflexion du Pape sur la Solitude originelle.

De quelle solitude s'agit-il ? Certainement, l'homme est alors seul sans la femme, mais la solitude est plus profonde : il est seul en tant que personne.

Notons que dans ce passage, l'homme (adam en hébreu) n'est pas encore défini en tant qu'individu masculin (ish en hébreu) : il ne le sera qu'après la création de la femme (isha en hébreu). La solitude n'est pas le propre du masculin mais de la personne humaine. Jean-Paul II commente en affirmant que "cette problématique anthropologique fondamentale intervient avant le fait d'être homme et femme"2.

Par avant, le Saint-Père n'entend pas avant chronologiquement mais dans la nature des choses. Nous sommes des êtres charnels avant d'être hommes ou femmes. Nous sommes quelqu'un3 L'expérience de la sexualité est secondaire par rapport à cette réalité première.

L'homme à la recherche de son identité

Reconnaissant le besoin d'une aide pour Adam, Dieu créa les animaux et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme4.

L'homme prend alors conscience de sa différence par rapport au reste de la création : "mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui"5. Quand Adam contemple la création, il ne voit pas dans les autres corps des personnes. Ainsi prend-il conscience de sa singularité parmi toute la création. Il réalise subjectivement la réalité objective décrite dans le récit Elohiste de la création : qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu.

Cette réalité est vécue corporellement : l'homme est poussière dans laquelle Dieu mis son souffle. Aucun autre animal n'est ainsi, à la fois charnel et spirituel.

Cette singularité, cette solitude de la créature face à son Créateur est un appel entrer en relation. L'homme et la femme sont les seules créatures créées pour elles-mêmes, et ils ne sont pleinement eux-mêmes que lorsqu'ils entrent en relation, s'ils se donnent.

Se donner dans l'amour suppose d'être libre : si Dieu nous offre le choix d'entrer dans une alliance éternelle avec Lui, nous avons aussi le choix de refuser cette alliance. En faisant l'expérience de cette liberté, nous dit Jean-Paul II , l'homme aurait dû comprendre que l'Arbre de la connaissance du bien et du mal recelait une dimension de la solitude qui lui était jusqu'alors inconnue6 : l'éloignement de Dieu.

Le choix entre la mort et l'immortalité

Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.7

Dieu donne à l'homme de pouvoir manger de tous les arbres du jardin, c'est à dire de participer pleinement à la vie divine. D'un seul arbre, il ne doit pas manger. Il ne s'agit pas là d'un interdit pour tenter l'homme, avec une punition à la clé. Au contraire, Dieu réaffirme à l'homme sa liberté en lui dévoilant les conséquences de ses actes : si tu choisis de vivre loin de moi [qui suis la Vie], tu mourras.

Le "tu mourras" n'est pas une punition, ni même une conséquence : c'est dans le fait même de vivre hors de Dieu que se trouve la mort.

Adam pouvait-il comprendre cet avertissement ? C'est la question que pose Jean-Paul II8. Il n'a jusqu'alors connu que la vie. Qu'est ce que le mot "mourir" peut signifier pour lui, qui n'en a aucune expérience ? De la même manière que nous entrons dans la compréhension de ce que vit Adam en "négatif", lui aussi pouvait percevoir ce que signifie la mort en retournant le sens de ce qu'il a experimenté jusqu'alors.

La liberté de l'homme est de pouvoir accepter de vivre en communion éternelle avec Dieu comme d'être éternellement séparé de Lui. La solitude originelle nous permet de comprendre que notre relation à Dieu est à la fois dépendance et partenariat. Dépendance car l'homme est une créature ; partenariat car il est une personne créée par un Dieu personnel qui lui propose une relation amoureuse.

Cette relation, Satan l'attaque en suggérant que Dieu veut le mal de l'homme : en effet, si Dieu n'est pas Amour, alors la dépendance vis à vis de Dieu en vient à être perçue comme une menace contre la subjectivité de l'homme. En tant que sujet, l'homme refuse - avec raison - d'être réduit en esclavage : dès l'instant où il perçoit Dieu comme un tyran, il veut s'affranchir de la relation.

L'Unité Originelle

Toute la solitude de l'homme l'appelle à entrer en relation, avec une autre personne.

Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme.Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.1

Le sommeil d'Adam

Ce profond sommeil, en hébreu tardemah, se rencontre dans la Bible lorsque Dieu - et Lui seul - agit de manière puissante2. Ainsi, Adam ne prend pas part à la création d'Ève. La côte d'Adam ne signifie pas ainsi une prévalence d'un genre sur l'autre mais le partage d'une même nature.

Nul doute qu'Adam entre dans ce sommeil avec le désir d'une autre personne avec qui entrer en communion. Il en sort en quelque sorte recréé homme et femme. Ève est "os de mes os", c'est à dire qu'elle partage le corporéité d'Adam ; elle est "chair de ma chair", c'est à dire qu'à travers son corps, Adam voit une autre personne, un être charnel-spirituel comme lui.

L'expression d'Adam est une expression d'émerveillement absolu devant le mystère que représente une autre personne ; elle pourrait être traduite : "voici un corps qui exprime une personne !"

Maintenant Adam est masculin (ish) et Ève féminine (isha) : auparavant, Adam était assexué, au sens où il était "sans [l'autre] sexe" : sans l'autre, la masculinité ou la féminité ne font pas sens.

La communion dépasse et affirme la solitude

Selon Jean-Paul II , "le sens de l'unité originelle [...] s'exprime comme le dépassement de la frontière de la solitude et à la fois une affirmation de cette solitude"3. Que veut-dire le Pape ?

Rappelons-nous que la solitude a deux signification distinctes : la première est l'absence de l'autre sexe vécue par Adam, qui se trouve ici dépassée. L'autre est la solitude face au créateur, qui se trouve affirmée : chacun est bien une personne distincte et capable d'aimer, car libre. C'est dans l'unité originelle que l'identité, en germe dans la solitude, trouve son expression complète. L'homme et la femme sont pleinement eux-mêmes, nous dit le Pape, lorsqu'ils vivent une Communio personarum, qu'ils sont une communion de personnes.

Ils sont alors pleinement eux-même c'est à dire qu'ils sont à l'image de Dieu. Ceci représente un développement théologique important : si auparavant, il avait été envisagé que l'homme était à l'image de la trinité, c'était de manière métaphorique ou en associant à chaque Personne trinitaire une qualité particulière (e.g. mémoire, intelligence et volonté). Là c'est la communion entre les personnes humaines qui est image de la Trinité, communion divine.

L'usage du pluriel dans le "Faisons-le à notre image" est un indice de la nature de la trinité. Le Christ confirme la validité de cette image lorsqu'il prie le Père : "qu'ils soient un comme nous sommes un."4. En faisant entrer l'union humaine - et plus précisément l'union sexuelle - comme image trinitaire dans le Magistère, Jean-Paul II franchit un seuil auquel St Augustin et St Thomas s'étaient arrêtés.

Ainsi, le verset "ils ne feront qu'une seule chair " a une portée très importante quant à la révélation de qui Dieu est et de qui nous sommes. Plus encore, il pointe vers ce à quoi nous sommes appelés : la communion des saints en communion avec la Trinité.

Deux dimensions de l'union "en une chair" exigent d'être analysées plus profondément : la dimension éthique et la dimension sacramentelle.

L'homme, sujet en relation

Ainsi, l'homme, pour l'Église n'est pleinement lui-même que lorsqu'il est en relation : le fait d'être en relation est au coeur de son identité profonde (et donc de sa vocation). Cette vision est loin de l'individualisme radical proposé par les sociétés occidentales.

Nous sommes créés pour Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu ait besoin de nous, mais qu'il est le but de notre existence. De la même manière, lorsque nous disons que l'homme (et le création) existent pour la gloire de Dieu, reconnaissons avec le Catéchisme5 "qu'il a créé toutes choses "non pour accroître la Gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire ". Car Dieu n’a pas d’autre raison pour créer que son amour et sa bonté".

Ce désir de relation qui habite l'homme ne peut en définitive être satisfait que dans la relation à Dieu : nous sommes appelés à être "partenaires de l'Absolu". C'est pourquoi le Christ, répondant aux pharisiens sur le mariage, évoque le Célibat pour le Royaume6 :

Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables ; il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes ; il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du Royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne !

L'acte conjugal, dès l'origine ?

Quelques Pères de l'Église grecs (parmi lesquels Grégoire de Nysse et Saint Jean Chrisostome) affirment qu'au paradis, l'homme et la femme ne se seraient pas unis "en une chair". Si l'on interprète trop rapidement leurs écrits, l'on pourrait croire que l'union charnelle sexuelle résulte du péché. Ce serait leur prêter trop hâtivement une suspicion pour le corps : Jean-Paul II répète à maintes reprises que l'union charnelle est voulue par le Créateur dès le commencement.

Rappelons que ce commencement n'est pas une préhistoire au sens temporel du terme : Jean-Paul II affirme également que le premier acte conjugal dans l'histoire (c'est à dire tel que nous le connaissons) a lieu en Gn 4,17.

Certains défendent la thèse de la virginité d'Adam et Ève avant le péché originel : cette position n'est pas irréconciliable avec l'idée précédente si l'on considère - avec raison, selon nous - que la virginité n'est pas une donnée purement physique. Quand Jean-Paul II évoque la valeur virginale originelle de l'homme et de la femme, il ne fait pas référence à l'absence de relation charnelle mais à l'unité originale entre le corps et l'âme de la personne.

Dans cette vision, Adam et Ève sont restés vierges jusqu'au péché originel car, quelle que soit le mode de l'union qu'ils aient connue avant celui-ci, cette union dans le don sincère et mutel respectait la personne de l'autre, qui ne perd ainsi pas sa valeur virginale originelle. 8

La virginité n'est donc pas d'abord un renoncement [à la sexualité] ou un signe biologique à préserver. Elle tient dans l'unité du corps et de l'âme. Il est ainsi possible, dans la rédemption par le Christ, de voir cette virginité restaurée et il est possible aux époux et épouses de surmonter progressivement la concupiscence9 et d'aimer comme le Christ aime. Cet amour est la vocation de tous les chrétiens : "Maris, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église"

Le mariage lui-même a ceci pour but : de restaurer notre valeur virginale originelle.Citons Jean-Paul II10:

Quand ils s'unissent (dans l'acte conjugal) de manière si intime qu'ils en deviennent "une chair", l'homme et la femme redécouvrent chaque fois, et d'une façon particulière, le mystère de leur création. Ils retrouvent ainsi à cette union en humanité ("os de mes os et chair de ma chair") qui leur permet de se reconnaître l'un l'autre et, comme la première fois, de s'appeler par leur nom. Ainsi ils revivent d'une certaine manière la valeur virginale originelle de l'homme, qui vient de leur solitude devant Dieu et dans la création.

Les Époux - en confiant continuellement leur sexualité au Christ - font ainsi l'expérience d'une "réelle et profonde victoire" sur la concupiscence : dans le don sincère d'eux-mêmes, il découvrent leur identité profonde ; cette communion confirme la valeur virginale unique de chacun et l'irrépétabilité de leur personne.

Au commencement, la relation sexuelle ne portait pas atteinte à la relation sponsale de chacun avec Dieu mais la renforçait. A cause du péché originel, nous sommes tentés de chercher dans cette relation la satisfaction ultime à laquelle nous aspirons et qui ne peut être trouvée qu'en Dieu.

En effet, l'attirance sexuelle était un appel pour chacun à devenir un don sincère pour l'autre. Elle ne visait pas la satisfaction égoïste de son propre plaisir aux dépends de l'autre. Le désir et l'attirance étaient intimement liés avec notre liberté et notre capacité à choisir le don, qui nous distingue des animaux. Si l'attirance sexuelle est ressentie aujourd'hui uniquement comme un instinct, c'est le résultat du péché originel.

La force créatrice de la Communion

L'un des buts de la Théologie du Corps est donner des bases anthropologiques à l'enseignement d'Humanae Vitae.

Nous sommes créés à l'image du Dieu-Amour. L'Amour tend à élargir cette communion en invitant à y participer. C'est cette vitalité de l'Amour trinitaire qui est à l'origine de notre création à partir du néant. Quand l'homme et la femme s'unissent, nous avons vu qu'ils renouvellent le mystère de la création, nous dit le Pape, "dans toute sa profondeur originelle et sa vitalité". Ils sont appelés à "pro-créer". Quel est l'impact de la contraception et de la stérilisation sur cette image ? Nous suivrons plus loin la réponse de Jean-Paul II.

- 1. Gn 2,21-24

- 2. On retrouve ce terme en Gn 15, lors de la promesse à Abraham, en 1Sa 26 lorsque David traverse le camp de l'ennemi lance à la main, ou dans Da 8 lorsque Dieu révèle à Daniel les fins dernières.

- 3. TDC 9,2

- 4. Jn 17,21-22

- 5. CEC 293, citant Saint Bonaventure

- 6. Mt 19,11-12

- 7. pour la conception de Caïn

- 8. Cette notion de valeur virginale originelle apporte un éclairage nouveau sur la virginité de Marie. Si celle-ci inclut bien l'absence de relation sexuelle (cf. Lc 1,34), la bénédiction particulière de Marie a une portée bien plus grande encore : l'intégrité de l'unité de son corps et de son âme ont été préservés, ce qui nous renvoie à l'Immaculée Conception.

- 9. c'est à dire la volonté d'appropriation de l'autre, par opposition au désir qui est la volonté de se donner à l'autre

- 10. TDC 10,2

La Nudité Originelle

Si la solitude originelle et l'unité originelle sont les fondations de la vision de l'homme bâtie dans la Bible et dessinée par Jean-Paul II, la Nudité Originelle en est selon lui la clef-de-voûte: c'est en effet la nudité dépourvue de honte qui décrit le mieux "l'état de leur conscience et l'expérience mutuelle de leur corps"1. La Genèse continue en effet ainsi2 :

Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre.

Constatons que dans cette nudité dépourvue de honte, la honte n'existe pas : il ne s'agit pas d'un sous-développemet de celle-ci, comme par exemple l'absence de gêne d'un enfant qui ne maîtrise pas encore le sens de son corps.

Il ne sagit pas non plus d'une inhibitition de la honte, "tout honte bue". Une telle absence de honte serait immodeste et implique le refoulement d'une honte qui aurait des raisons d'exister, comme le retour sans contrition du pécheur vers Dieu3

La clef de l'anthropologie biblique :

La honte face à notre nudité est justifiée lorsque cette nudité constitue une menace pour la dignité de la personne. L'expérience de la nudité originelle est dépourvue de honte car être nu ne constituait aucune menace contre cette dignité. Seule la nudité qui fait de la femme (respectivement, de l'homme) un objet pour l'homme (resp. la femme) est source de honte. Jean-Paul II conclut : "Au commencement, la femme n'était pas un objet pour l'homme, ni lui pour elle".4

On l'a vu, la honte protège la dignité de la personne. La principale menace contre cette dignité est une attitude utilitariste qui consiste à considérer l'autre comme un moyen de satisfaction de mon propre besoin (physique, affectif) : si la pornographie ou la prostitution, qui à des personnes substituent des corps anonymes, en sont un exemple frappant, cette réduction de l'autre à mon besoin est présente dans notre expérience quotidienne.

Seul le désir réciproque de se donner pleinement à l'autre, dans une relation où chacun est conscient de la valeur du don que l'autre lui fait et décide de se donner en retour, permet à la honte de perdre sa raison d'être. "Le corps humain dans sa nudité devient alors source de communication interpersonnelle"5

L'anthopologie proposée ici par la Bible s'appuie réellement sur l'expérience personnelle d'Adam et Eve, sans la théoriser ou la conceptualiser. Le Christ, en faisant référence au commencement, établit un lien entre cette expérience de la nudité dépourvue de honte et notre expérience de la nudité. Notre gêne face à la nudité nous montre que la vision que nous en avons est exactement le négatif (au sens photographique du terme) de l'expérience que nous devrions en avoir.

Qu'est ce que la honte ?

L'audience du 19 décembre 19796, s'ouvre sur cette question importante. Notons tout d'abord que la honte est une réalité interpersonnelle. Même si elle a un sens profond pour chaque personne, elle est liée au regard de l'autre : on a honte devant quelqu'un. Une personne n'a aucune raison d'avoir honte de sa propre nudité quand il ou elle est seul(e) - à moins d'en faire quelque chose d'honteux.

La honte manifeste un besoin profond d'acceptation, de reconnaissance et d'affirmation de notre personne et, dans le même temps, une crainte que l'autre ne reconnaisse pas et n'affirme pas la vérité de ma personne, révélée par ma nudité. On se couvre alors7.

Se communiquer en vérité

Toutes les articles de psychologie qui traitent du couple - qu'ils soient publiés dans un magazine féminin ou dans une revue scientifique - insistent sur l'importance de la communication au sein du couple. Pourtant, Jean-Paul note que nous avons perdu le véritable sens du mot communiquer. La "vraie" communication, selon le Pape, est l'expérience du commune union. Communiquer, c'est établir une communion dans le don sincère et mutuel.

Ces articles proposent invariablement différentes "méthodes" ou "techniques" de communication, qui permettent de se parler. Ils sont certainement très profitables. Toutefois, peu d'entre eux mentionnent le besoin de développer une vraie communion dans le don réciproque.

La convoitise - c'est à dire le fait de vouloir non pas de donner complètement à l'autre mais se l'approprier pour ma propre jouissance immédiate - est l'ennemi principal du don de soi qui rend possible une communication conjugale authentique. Apprendre à dépasser la convoitise pour entrer dans la "liberté du don" est ainsi l'une des techniques de communication les plus importantes de la vie conjugale.

L'expérience de la nudité originelle témoigne d'une communication authentique, de la pureté du don sincère de soi. Cette pureté permet de communiquer une connaissance intime de la personne. Ecoutons Jean-Paul II8 :

La "nudité" signifie la beauté originelle du projet divin. Elle signifie la simplicité et la plénitude de son regard qui révèle la pureté de l'homme et de la femme, du corps et de la sexualité.

Grégoire de Nysse, un Père de l'Église, qualifie les feuilles de vigne de haillon de misère9. Ils ne sont pas un cache-misère au sens où la nudité serait par elle même misérable, mais ils revèlent notre incapacité à voir dans le corps de l'autre la valeur unique et irrépétable de sa personne. Pour Jean Chrysostome, autre Père, la nudité est notre vêtement de gloire10: il prêchait ainsi11 : "Ils jouissaient d'une telle confiance qu'[il] en était effectivement, comme s'ils n'avaient pas été nus : la gloire d'en haut les vêtait mieux que n'importe quel vêtement".

La Paix de la Contemplation

Selon Saint Augustin, le désir le plus profond de notre coeur est voir l'autre et d'être vu dans ce regard d'amour ; d'aimer et être aimé ; de connaître et être connu. Il développe sur le regard de compassion et d'amour du Père12:

Malgré ces désordres il peur te voir, tu ne saurais le voir toi-même, tandis qu'en pratiquant la vertu, tu le verras comme tu es vu de Lui. S'il t'a regardé avec tant de compassion pour t'appeler malgré ton indignité, avec quelle tendresse plus grande te contemplera-t-il quand il couronnera tes mérites ?

Saint Augustin fait ensuite référence à la conversion immédiate de Nathanaël, sur cette unique parole du Christ : "avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu" :

Le Christ te voit à l'ombre où tu es et il ne te verrait pas dans sa lumière? Que signifie en effet :

« Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu? » Quel est le sens, le sens mystique de ces mots? Rappelle-toi le péché originel d'Adam, en qui nous mourons tous. Après sa première faute, le coupable se fit une ceinture de feuilles de figuier

Lorsque le Christ dit : je t'ai vu, Nathanaël sent que ce regard n'a rien de commun avec un regard réducteur, qui catégorise ou qui juge, mais que dans ce regard il est connu dans toute la profondeur de son être. C'est ce à quoi nous sommes appelés : à nous voir nous-mêmes, et à voir les autres avec le regard du Christ : "aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés".

Il vit que cela était très bon...

Combien de nous se regardent dans la glace le matin et pensent : "voici, cela est très bon"13 ?

Notre réaction à cette seule pensée nous mettre à quel point nous nous sommes habitués à vivre notre vie comme un voilier à la voile percée... malgré le péché originel, le christianisme l'affirme haut et fort : la mort est vaincue par la Vie : le Christ a triomphé et nos corps demeurent "très bons".

- 1. TDC 11,3

- 2. Gn 2,25 : notons que ce verset semble arriver comme un cheveu sur la soupe... le fait qu'il intervienne précisément à ce point, avant l'arbre de la connaissance, n'est pas anodin.

- 3. cf. Jr 3,2-3: "Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde! Où ne t'es-tu pas prostituée! Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. [...] Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, Tu n'as pas voulu avoir honte."

- 4. TDC 19,1

- 5. TDC 62,3

- 6. TDC 12

- 7. Notez que l'on dit que l'on se couvre et non que l'on couvre son corps, ce qui semblerait être une description en apparence plus exacte de notre réaction. Les anglo-saxons diront : we cover our-selves, nos personnes

- 8. TDC 13,1

- 9. Grégoire de Nysse, Sermon sur le Notre Père, (PG, 44, 1184), cité par André Guindon

- 10. y'a t-il encore quelqu'un qui croit que l'Église fustige le corps ?

- 11. Jean Chrysostome, Homélies sur la Genèse, 16, 14(131), cité par André Guindon

- 12. Saint Augustin, Sermon LXIX

- 13. Gn 1,31 dans la traduction de Segond.

L'homme appelé au don

La création n'est pas que l'irruption de l'existence dans le néant : "elle est don de Dieu, un don fondamental et radical"1. Le corps est le témoin de ce don2 :

C'est ce qu'est le corps : un témoin du don fondamental qu'est la création, et ainsi un témoin de l'Amour qui en est à l'origine. La masculinité et la féminité, c'est à dire la sexualité, est le signe originel de don créatif [de Dieu]. C'est dans ce sens que la sexualité entre dans la Théologie du Corps.

Les mots de Gn 2,24 prennent maintenant tout leur sens : "A cause de cela, [pour récapituler le don de Dieu] l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un.". L'homme seul (solitude originelle) aspire à découvrir une aide - non pas une aide ménagère, mais une personne avec qui entrer dans une relation de don mutuel - (unité originelle) qui l'accueillera dans la vérité de sa personne (nudité originelle).

Le corps est sponsal (ou conjugal), dit Jean-Paul II , c'est à dire qu'il a "la capacité d'exprimer l'amour, et précisément cet amour par lequel la personne humaine devient don et ainsi accomplit la vocation propre de leur existence"34.

La liberté du don

Si l'homme et la femme sont créés pour eux-mêmes, ils ne peuvent être possédés par quiconque. Ils sont "incommunicables". Comment alors peuvent-ils se donner l'un à l'autre sans violer leur dignité ? La réponse réside dans la liberté du don : Adam n'est pas soumis à un désir semblable à l'instinct animal et la nudité d'Ève n'inspire en lui que le désire de se donner sincèrement à elle.

Choisir Ève librement est très différent de subir une attirance instinctive vers une nudité générique. De plus, en reconnaissant en elle une personne créée pour elle-même, Adam ne peut se l'approprier mais doit avoir confiance qu'elle choisira librement de répondre au don qu'il a initié.

La liberté se rapproche ici de la maîtrise de soi, affirme Jean Paul II5. Cependant cette maîtrise de soi ne doit pas être comprise comme la répression de désirs désordonnés : cette vision est celle qui résulte du péché. Au commencement, l'homme et la femme faisaient l'expérience de la sexualité telle que voulue par Dieu, ils n'avaient donc pas de désir désordonné à réprimer.

C'est pour cette liberté originelle que le Christ nous a rendu libres6.

Créés pour nous-même, appelés à vivre pour autrui

Nous l'avons abondamment rappelé, suivant en cela le concile Vatican II7 : l'homme est la seule créature que Dieu a voulue pour elle-même. C'est d'ailleurs un point de convergence avec les humanistes athées.

Cependant, ceux-ci en déduisent qu'il peut ainsi vivre pour lui-même. Dans cette perspective du "chacun-pour-soi-et-Dieu-pour-tous", l'autre est au mieux un moyen, et au pire un obstacle, à la réalisation de la personne.

Quand l'Église dit que chacun est créé pour lui-même, cela signifie qu'aucune personne ne peut être traitée comme un moyen, quelle que soit la fin poursuivie.8 Refuser à l'autre la liberté du don, c'est nier la réalité du don de Dieu en lui/elle ; c'est aussi refuser de vivre soi-même l'éthique du don. La négation du don de Dieu est le coeur du péché originel.

Le don de soi à l'autre est l'unique chemin vers la vie : Qui donne sa vie à cause de moi [pour vivre le don tel que je l'ai proclamé] la sauvera9.

La signification du Corps, l'affirmation de la Personne

Voici ce qui dit l'union sexuelle, dans le plan de Dieu : "Je me donne totalement à toi, avec tout ce que je suis, sans réserve aucune. Sincèrement. Librement. Pour toujours. Et je reçois le don de ta personne. Je te bénis. J'affirme la beauté de qui tu es. De tout ce que tu es, sans réserve aucune. Pour toujours."

Seule une union qui parle ce langage permet à l'autre de ressentir la fidélité de Dieu, le fait d'être choisi(e) par l'Amour éternel. Une union sexuelle qui ne dit pas ces mots ne correspond pas à la vocation du corps et ne respecte pas la dignité de la personne : elle ne comblera pas les désirs de nos coeurs. Ce n'est alors qu'une contrefaçon de l'amour.

Le don de la Grâce

La grâce est le don de Dieu à l'homme, le don de l'esprit insufflé dans la poussière. C'est, nous dit Jean-Paul II10, la "participation à la vie intime de Dieu lui-même, à sa sainteté. [C'est] ce don mystérieux posé au plus profond de l'être humain qui permet à l'homme et la femme de vivre une relation de don désinteressé".

Cela va sans dire (mais mieux en le disant) : le don "désintéressé" ne signifie pas que l'homme et la femme manquaient d'intérêt l'un pour l'autre. Ils l'étaient intensément, mais pas de façon égoïste. L'Amour de Dieu qui les remplit leur permet d'aimer tel que Dieu les aime. C'est une expérience de béatitude.

Nous pouvons avoir des réticences à imaginer cette béatitude, de peur qu'elle soit hors d'atteinte : pourquoi s'encombrer de faux espoirs ? N'est-il pas plus réaliste de se satisfaire de notre condition de pécheur et de "faire avec" ?

L'innocence originelle a été donnée de manière irrévocable par Dieu lors de la création ; lorsque les temps seront accomplis, le Christ rendra témoignage à l'Amour inaliénable du Père. La Bible n'a de cesse de proclamer que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux11 et que là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé ?12

Si Évangile signifie "bonne nouvelle" ce n'est pas pour rien !

La pureté du coeur, le don, et la réception du don

Jean-Paul II achève sa catéchèse du 30 janvier 1980 (TDC 16) en déclarant que l'innocence originelle peut être comprise comme la "pureté du coeur, qui préserve une fidélité intérieure au don, en accord avec la signification nuptiale de la corporéité."

Cette pureté est menacée - et la honte, bouclier naturel, naît - lorsque la personne est confrontée à l'extorsion du don, dès que nous ne sommes pas reconnus pleinement et pour toujours comme personnes. Le don et l'acceptation du don est total et irréversible.

On le voit : le don de soi et sa réception par l'autre sont des réalités profondément liées. Cette observation nous conduit à évoquer la complémentarité des sexes. La nature différenciée de la dynamique sexuelle - notamment la relative rapidité de la montée du désir masculin par rapport au désir féminin - suggère que l'homme est plus disposé à initier le don et la femme à accueillir ce don. Cependant, l'initation du don n'est pas exclusivement masculine, et la réceptivité exclusivement féminine. Les deux s'éclairent mutuellement : en se donnant l'homme reçoit et en recevant la femme se donne.

La disposition fondamentale est la réception du don de Dieu : c'est seulement en recevant sa femme comme don de Dieu que l'homme peut vraiment se donner à elle. Jean-Paul II développe :

Il semble que le second récit de la création assigne à l'homme dès le commencement le rôle de celui qui reçoit le don [de Dieu] : "dès le commencement", la femme est confiée à ses yeux, à sa conscience, à sa sensibilité, à son coeur. Il lui incombe d'assurer cet échange du don et de sa réception.

Ethos et éthique

Dans sa catéchèse du 13 février 1980 (TDC 18), Jean-Paul II développe ce qu'il a jusque là esquissé : le lien entre la morale (éthique) et le désir profond (ethos) de l'homme.

Il est en effet conscient que l'enseignement moral de l'Église (notamment sur la sexualité) peut sembler abstrait à l'homme moderne. Les gens ne pensent en effet pas le monde de manière objective, métaphysique, mais à travers leur propre expérience. Jean-Paul II veut montrer que l'enseignement de l'Eglise correspond au désir profond du coeur humain.

L'homme et la femme sont entrés dans le monde avec une connaissance complète de la signification conjugale de leur corps : ils n'avaient pas besoin d'une norme objective qui leur dise comment vivre. Remplis de la grâce lors de leur création, il ne désiraient rien d'autre ! C'est l'expérience de l'ethos.

Trompé par un mensonge, le coeur de l'homme est séparé du sens de son corps et son désir immédiat ne correspond plus à ce qu'il perçoit à terme comme bon. Ne sachant plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il est appelé à vivre. On voit que retrouver le sens du corps et de la sexualité n'est pas anodin ! La morale, ou éthique, en reconstruisant a posteriori l'expérience de l'homme originel, permet de retrouver cet ethos : l'éthique trouve sa source dans l'anthropologie, elle n'est pas un ensemble de règles arbitraires !!!

Cependant, nous ne ressentons l'éthique positivement que si elle ne nous est pas imposée : Dieu nous a voulus libres et respecte cette liberté, refusant de faire de nous des pions - au prix de l'existence du péché. Il a soif que nous souhations de nous-mêmes participer à son plan.

Créés pour le Christ de toute éternité

Quand notre coeur est pur, la subjectivité rejoint complètement l'objectivité : Amour et Vérité se rencontrent.... Lorsque notre coeur est pur, l'union des corps constitue un sacrement primordial13, un signe qui fait surgir dans le monde visible la réalité du mystère invisible caché en Dieu de toute éternité.

Cette rencontre de l'Amour et la Vérité, réalisée pleinement dans le Christ, est la vocation de l'homme dès le commencement : nous avons été choisis dans le Christ avant la création du monde, dit Saint Paul14.

Le Christ n'est pas un ajout au plan de Dieu, une fois l'homme pécheur... c'est pour Lui que nous sommes créés dès l'origine. Quand il nous sauve, deux opérations distinctes s'opèrent : il nous éloigne du péché et nous ramène dans la participation à la vie divine.

- 1. TDC 13,3

- 2. TDC 14,4

- 3. TDC 15,1

- 4. CEC 2331 : Dieu est amour. Il vit en lui-même un mystère de communion et d’amour. En créant l’humanité de l’homme et de la femme à son image ... Dieu inscrit en elle la vocation, et donc la capacité et la responsabilité correspondantes, à l’amour et à la communion

- 5. TDC 15,2

- 6. Ga 5,1 : Frères, si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon, et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage.

- 7. cf. Gaudium et Spes, 24

- 8. Les recherches sur l'embryon sont une violation évidente de ce principe.

- 9. cf. Mc 8,35

- 10. TDC 16,3

- 11. Ap 7,17

- 12. Rm 5,20

- 13. TDC 19,4

- 14. aux éphésiens, cf. Ep 1,4

Adam "connut" sa femme

L'homme connut Ève, sa femme ; elle conçut et enfant Caïn et elle dit : "j'ai acquis un homme de par le Seigneur1

Jean-Paul II inclut l'analyse de passage dans sa réflexion sur l'homme originel, bien qu'il soit situé dans le texte après l'épisode de la connaissance du bien et du mal.

Connaître bibliquement

Pour une pensée occidentale moderne habituée à un lexique précis, cette précaution de vocabulaire semble signifier une suspicion du corps, comme si l'auteur biblique n'avait pas voulu appeler un chat un chat. Il faut cependant s'interroger : combien d'expressions positives et respectueuses avons-nous pour désigner la relation sexuelle ? combien d'expression dévaluatrices ou termes argotiques ? N'est-ce pas nous qui sommes incapable de regarder la relation sexuelle, dans la contemplation de sa beauté, sans détourner les yeux ?

La connaissance biblique, dit le Pape2, "touche aux racines les plus profondes de l'identité[...], à l'unicité et l'irrépétabilité de la personne." En d'autres termes, il ne s'agit pas de connaître en l'autre ses qualités spirituelles ou ses attributs physiques, mais le coeur de sa personne.

Quand l'amour atteint cette connaissance qui touche à l'irrépétabilité de l'autre, il ne peut qu'être durable, car la valeur de la personne renvoie à l'Infini. C'est la fondation de l'indissolubilité du mariage et la raison pour laquelle l'adultère le viole particulièrement : l'adultère signifie la non-reconnaissance de l'irrépétabilité et de la dimension de la personne. Il signifie que l'autre est réduit(e) à un ensemble fini de critères physiques ou spirituels (sur lesquels il se trouvera toujours un(e) autre pour la surpasser).

Le terme de connaissance offre également un bon test de l'amour authentique : en te donnant à l'autre, te sens-tu plus toi-même ou moins toi-même ? Te découvres-tu ou te sens-tu absorbé(e) et écrasé(e) par l'autre ?

Connaissance et procréation

La connaissance est liée immédiatement dans la Bible à la procréation, dont il est bon de rappeler qu'elle correspond à une bénédiction3

Jean-Paul II a une admiration particulièrement pour la femme, liée à sa capacité à participer pleinement à cette oeuvre en donnant la vie. La femme est naturellement plus ouverte au don d'elle-même et au don de Dieu dans sa vie.

Dès le commencement, c'est la féminité et la maternité qui sont les cibles des attaques les plus virulentes de Satan : "Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance"4 A cause du péché originel, un rapport d'inégalité et de domination s'instaure avec l'homme5.

Nous l'avons dit : ce qui est le plus souvent profané dans ce monde est ce qui est le plus sacré. La femme a ainsi une place spéciale dans le coeur de Dieu : il a voulu en faire son alliée dans l'oeuvre du salut. Il n'est pas anodin que ce soit par la coopération de Marie que Jésus soit venu au monde.

La maternité est signe de l'amour créateur de Dieu. Si Satan parvient à convaincre l'homme de parodier ce 'sacrament', alors sa contrefaçon peut devenir un anti-signe de l'amour de Dieu qui donne la vie : le symbolique devient alors diabolique.

Le lien entre connaissance et engendrement est signe que la promesse de la rédemption a commencé à s'accomplir, et ce dès le péché originel : c'est précisément la descendance de la femme qui foulera le serpent à la tête.

La connaissance du conjoint pointe dès le commencement vers la rédemption, vers la connaissance de Dieu. Saint-Paul annonce dans la lettre aux Corinthiens6 cette certitude de la rédemption malgré le péché, avec l'hymne à l'amour : "Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu".7

- 1. Gn 4,1 (traduction: Bible de Jérusalem)

- 2. TDC 20,5

- 3. cf. Gn 1,28[/n]. Dans la connaissance profonde de l'autre, les époux en viennent à participer à l'oeuvre de création de Dieu : ils participent à la puissance créatrice de Dieu !

Mulieris Dignitatem, 18 - 4. Gn 3,15

- 5. pour un commentaire plus complet, lire l'homme de concupiscence .

- 6. 1Co 13,12

- 7. C'est par ces mots que Saint-Augustin ouvre ses Confessions où il entend se mettre à nu, non pas par manque de pudeur, mais dans la confiance de la nudité originelle, dans la confiance dans le Dieu créateur.